専門外来:消化器外科

消化器外科は消化器疾患の外科的治療を専門とする部門で、食道から直腸・肛門までの全消化管、さらに肝胆膵を含めた全ての消化器疾患に対し、幅広い治療を行っている診療科です。

当院では手術を必要とする疾患に対して、できるだけ痛みや苦痛を軽減する治療を提供することを心がけています。具体的には、小さな創部による手術後の回復が早い腹腔鏡手術を積極的に採用しています。

消化器がんの治療における腹腔鏡手術について

腹腔鏡手術では、腹部に5ミリ程度の穴を数か所あけて、内視鏡や手術のための鉗子(かんし)やハサミを挿入するための筒(ポート)を挿入します。

次に、お腹を炭酸ガスで膨らませ、ポートから挿入した内視鏡により、お腹の中の状をモニターに映し出します。医師は、モニターを見ながら、他の筒から挿入した手術道具(鉗子やハサミ)等により手術を行います。そして切除した臓器を他の小穴より出して手術を終えます。

腹腔鏡手術のメリット

開腹手術に比べて、術後の回復が早く、早期の退院、早期の社会復帰が可能です。また、開腹手術では鳩尾(みぞおち)あたりからお臍(へそ)あたりにかけて、約20から30センチ程度の手術の跡が縦に残りますが、腹腔鏡手術では、傷跡が小さく見た目にもきれいです。

対象となる疾患

当院で実施することが多いのは、胃がん、大腸(直腸)がんなどの消化器系のがんです。それ以外の疾患では胆のう結石、胆のう炎などによる胆のう摘出やそけいヘルニアなどです。

ジオン注射による内痔核四段階硬化療法(アルタ療法)

肛門の疾患とは

[健康なお尻の図]

肛門の疾患には大きく分けて以下のものがあります。【下図】

- 内痔核(歯状線より内側に出来たいぼ痔)

- 外痔核(歯状線より外側に出来たいぼ痔)

- 裂肛(切れ痔)

- 痔瘻

- 肛門周囲膿瘍

などです。

[痔の種類]

アルタ療法とは

アルタ療法とは、内痔核を切らずに治療するものです。一般的に、内痔核は、内服と軟膏で治療します。しかし、内服や軟膏を注入しても出血や痛みなどの症状が改善しない場合には外科的手術を行ってきましたが、ジオン注射による内痔核四段階硬化療法(アルタ療法)により治療を行うケースも増えてきました。

アルタ療法では、手術をせずに注射で内痔核を縮小させることができ、手術と比べてみても出血や痛みが軽減されて患者さんの負担も大きく軽減されます。但し、アルタ療法の効果が期待できるのは内痔核に対してであって、外痔核には効果が期待できません

アルタ療法の流れ

ジオン注射をする前に軽い静脈麻酔を使用します。次に、肛門周囲へ局所麻酔をかけます。麻酔後は、肛門周囲の筋肉の緊張が緩みますので、ジオン注射がしやすくなります。ジオン注射は下図のように4ヶ所に分割して注射します。

4ヶ所に分割して注射するのは、痔核に薬液を十分に浸透させるためです。これをジオン注射による四段階硬化療法(アルタ療法)と呼びます。詳しい治療の流れについては、当院の医師が改めてご説明します。

当院では患者さんの状態に応じて日帰り又は入院で手術を行っております。複数の痔核がある場合には、それぞれの場所に注射します。注射後は麻酔の影響がなくなるまで1時間程度当院でお休みいただきます。

アルタ療法のメリット

- 脱肛(内痔核が肛門から脱出してしまう)を伴う内痔核を、切らずに注射だけで治療できることが一番のメリットです。

- 日帰りで行えるので入院が不要になります。

- 手術しないので、術後の痛み・出血といった合併症はほとんどありません。

- すぐに終わるので、心身ともに負担が少なく済む。

- この治療には、健康保険が適用されます。

アルタ療法のデメリット

- 内痔核の全てが治るとは限りません。外科的手術とジオン注射を組み合わせた治療の方が良いこともあります。

- 稀に再発が見られます。

アルタ療法後の注意点

- アルコール類は2、3日の間は飲まないで下さい。

- 自転車やオートバイ又は、自動車の長時間運転は一週間ほど避けてください。

- 運動は2、3日ほど中止して下さい。

- わさび、胡椒、とうがらしやカレーライスなどの刺激物は、3週間ほど控えてください。

注射後の副作用

- 注射した部分に痛みや腫れ、発熱、違和感等が起こることがあります。このような場合は速やかにご相談ください。

体への負担が少ない

アルタ療法は、患者さんの体への負担が少ない治療法で、受けられた患者さんからは、「思ったよりも痛くなかったし、楽だったので、こんなことならもっと早くに相談すればよかった。」という感想をよく聞きます。

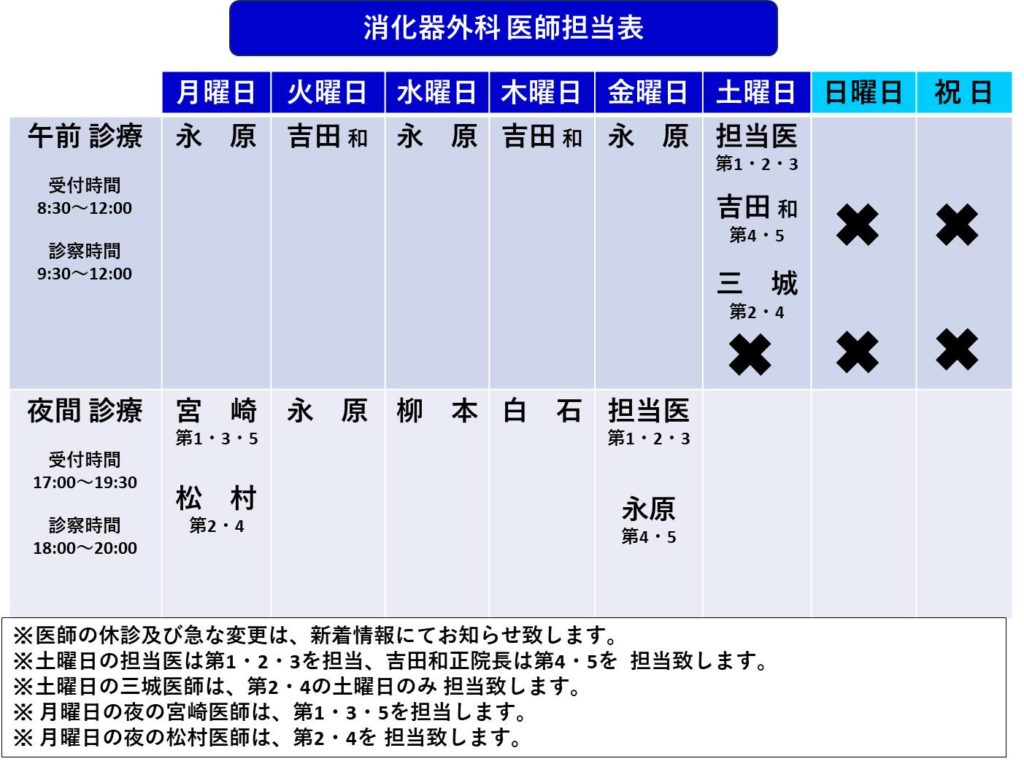

認定医がいる医療機関で受ける

この治療法は、難易度が高く、専門的な教育カリキュラムを受けた認定医がいる医療機関でしか受けられません。当院では、院長の吉田 和正、外科医の永原 央がこの教育カリキュラムを受けていますので、まずは、お気軽にご相談ください。