各診療科のご案内

外科

外科が、どのような疾病を対象として治療しているかをご存知の方は、以外と少ないと思います。

一般的に、外科とは、手術などを専門的に行う診療科で、胸部外科や腹部外科に分けたり、内臓や骨、神経、関節、皮膚、歯など幅広い診療部位を治療しますが、外科のメインは消化器外科です。食道から胃、十二指腸、肝臓、胆嚢、膵臓、小腸、大腸、直腸、肛門に関する疾病の治療を行います。

当院の外科では開腹手術のほかに腹腔鏡を駆使した手術も積極的に取り入れています。早期の胃癌や大腸癌であれば、内視鏡を使って切除ができます。また、病状が少し進んでいても、腹腔鏡を使い開腹せずに腹部に数カ所穴をあけて病変を取り除くことも可能です。特に胆石や胆嚢炎に対する腹腔鏡を使用した胆嚢の摘出は、ほとんど開腹せずに行っています。

腹腔鏡手術 痔治療

血管外科

血管外科とは、心臓と脳以外の全身の血管を扱う外科です。高齢者の比率の増加とともに、血管病を罹患する方が増えております。主に血管(動脈、静脈およびリンパ管)における疾患を診療し、閉塞性動脈硬化症や下肢静脈瘤、深部静脈血栓症などの診断治療をします。

また当院では、人工透析が必要な患者さんに対してシャント手術も可能です。下肢のしびれや、歩行時の痛み、下肢の腫れなどでお困りの方はご相談ください。

下肢静脈瘤について

下肢静脈瘤とは足の血管がふくれてこぶの様になる病気です。体のすみずみに行きわたった血液が、心臓に戻る血管を静脈といい、足の静脈が太くなって瘤(こぶ)状に浮き出て見えるようになった状態を下肢静脈瘤といいます。

静脈瘤が下肢に起こりやすいのは、心臓から遠い位置にあることや、人が立っ て生活していること、立ち仕事、妊娠・出産、遺伝が関係しています。

閉塞性動脈硬化症について

閉塞性動脈硬化症とは、手や足の動脈が狭窄・閉塞して血流が悪くなり栄養や酸素を十分に送り届けることができなくなることにより、手先や足先が冷たくなったり、筋肉の痛みが出たりする症状です。

呼吸器内科

「風邪は治ったはずなのになぜか咳が止まらない」「呼吸をすると胸のあたりが痛い」「歩いたり階段を上るのが息苦しくてつらい」などの症状がある場合は、迷わず呼吸器内科を受診することをおすすめします。気管・肺・胸郭・胸膜など、呼吸器にかかわる病気を治療する専門科です。

近年、死亡原因の第1位である悪性腫瘍の中でも「肺がん」が男性では常に第1位を占め、男女ともにさらに増え続ける傾向にあります。また、高齢者に多い肺炎をはじめとし、呼吸器感染症・誤嚥性肺炎・気管支喘息・肺気腫・慢性気管支炎・睡眠 時無呼吸症候群(OSAS)・肺癌などの呼吸器(気管・肺)など、これらの疾患全般の診断および治療を主に行っております。

咳や痰が続くときや息切れがするときなどには、重大な病気が潜んでいる危険性があり、呼吸器内科を早めに受診することをおすすめいたします。

肺炎球菌ワクチンの接種を行っています。事前に予約が必要ですので、詳しくは医事課までお問い合わせください。なお、枚方市の高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業については以下をクリックしてください。

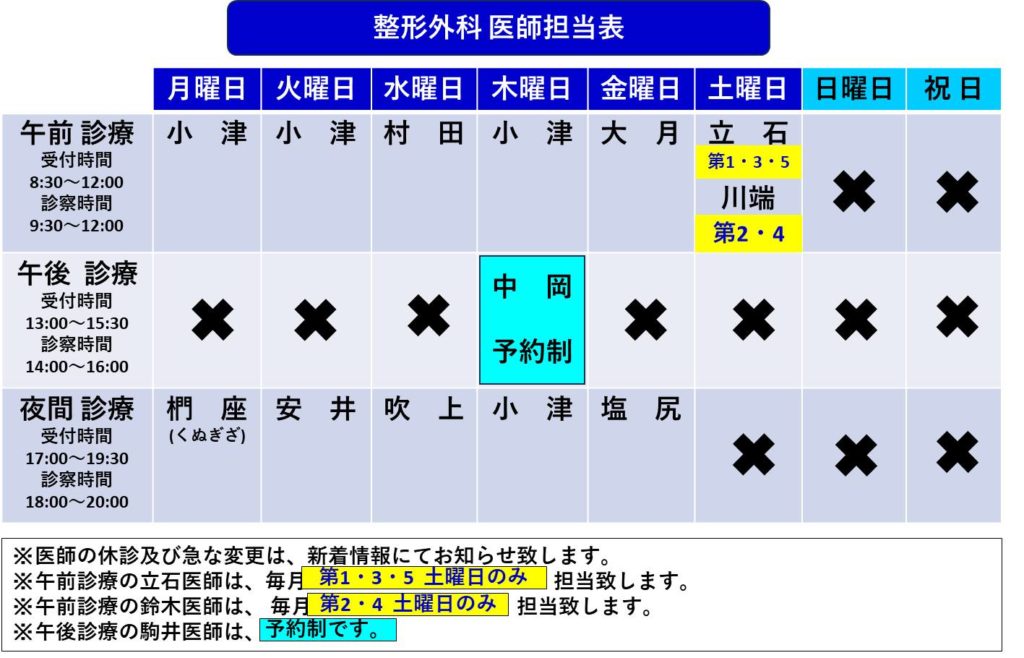

整形外科

整形外科は捻挫・打撲・骨折・脱臼(骨・関節・背骨・筋肉など身体を動かすことに関係する部分)などの外傷治療や骨粗しょう症・ 腰部脊柱管狭窄症・肩関節周囲炎・変形性膝関節症などの加齢に伴う慢性期疾患の治療を専門に対応いたします。

現代社会は年齢に関わらず首・肩・腰・膝や足に痛みを抱えている方も多く、スポーツで痛めてしまったり、加齢的な変化で痛みを感じたりと原因も様々です。「ちょっとした痛みだから、そのうちに治るだろう」「年齢的なものだから」など病院を受診せず様子をみていると、その痛みが長期化したり、慢性化する場合があります。怪我や痛みのある方、骨粗しょう症が心配な方は、当院で検査・診断・治療を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、大腿骨頸部骨折などの手術では、原則的にクリニカルパスを使用して医療の効率化を図り、早期退院を目指します。さらに関西医科大学付属病院および星ヶ丘医療センターと連携を取っており、患者さんのケガや病気の状態に応じて、紹介を行っています。

内科

大人で内科を知らない人はいないと思います。医療や健康に無関心な人でも「内科」という言葉は聞いたことがあるはずです。しかし、その一方で、どんなに医療や健康に詳しい方でも「内科とは何か」という質問に正確に答えることは、難しいはずです。

「内科」とは一言で表すのが大変難しいのですが、皆さんにとってさまざまな疾病を治療するための入口になる大事な診療科といえます。どの診療科を受診したらよいかわからない場合は、まずは内科を受診してください。ありふれた症状でも思わぬ原因で病気が引き起こされている場合があります。病気によっては専門医による各診療科の受診をご案内することもできます。

腎臓内科

腎臓内科は、腎炎、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、高血圧(腎硬化症)、急性・慢性腎不全、慢性腎臓病などの腎臓に関わる病気を扱います。腎臓の病気では、予防、早期発見、早期治療が大切になってきます。当院では、早期の適切な検査・診断と生活習慣の改善による腎臓機能の維持に力をいれています。末期の腎不全の患者さんには血液透析も導入し、患者さんが元気に生活できるように質の高い医療環境を整えております。

腎臓内科で診る一般的な病気

慢性腎臓病・急性腎障害・末期腎不全・糸球体腎炎・ネフローゼ症候群・高血圧・脱水症・尿崩症(にょうほうしょう)・多発性嚢胞腎(のうほうじん)など

腎臓が悪くなった時の症状

むくみ

浮腫(むくみ)とは、体内に余分な水分がたまっている状態をいいます。腎臓の病気によるむくみは、むくんでいる部分を指で10秒以上強く押えますと、指の跡がへこんだまま残ります。一般的に、足首のくるぶし付近からむくみ始め、左右対称的です。症状が進んで肺や心臓に水がたまり、利尿薬等でむくみのコントロールができない場合には、透析治療(血液透析など)が必要になります。

代表的な病気として、フローゼ症候群や、慢性腎不全があります。むくみは腎臓以外の例えば心臓や甲状腺の働きが低下した場合や足の静脈瘤などでもみられます。そのため、むくみの状態が長く続く場合には専門医への受診をお奨めします。

尿量の異常

腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿として体の外に排出する臓器です。通常、成人の尿量は1日に約1リットルから1.5リットルです。しかし、脱水や心不全により腎臓の血流が低下した場合や、腫瘍や結石のために尿管や膀胱が閉塞したりすると、尿量は低下することがあります。腎臓機能が低下すると、多尿となって夜間頻尿になることが多いです。さらに機能が低下が進行すると、今度は尿量が低下します。

尿量の異常が続く場合は、腎臓の病気が隠れている可能性もありますので、早めに専門医への受診をお奨めします。

心血管疾患(CVD)

慢性腎臓病(CKD)の患者さんの死亡原因でもっとも多いのがこの心血管疾患(CVD)です。(心血管疾患(CVD)とは、心臓の血管がつまっておきる狭心症や心筋梗塞などの病気のことをいいます。)腎臓の機能の低下とともに、心血管疾患(CVD)の発症率および心血管疾患(CVD)による死亡率が高くなっていくことが知られています。また、尿蛋白の存在も心血管疾患(CVD)に関わる重要な要素として知られていますので、腎臓機能だけでなく、尿検査の異常にも注意を払うことが必要です。